宇树科技“被催”IPO,从估值70亿飙升至120,成烫手山芋?

时间:25-07-08 来源:

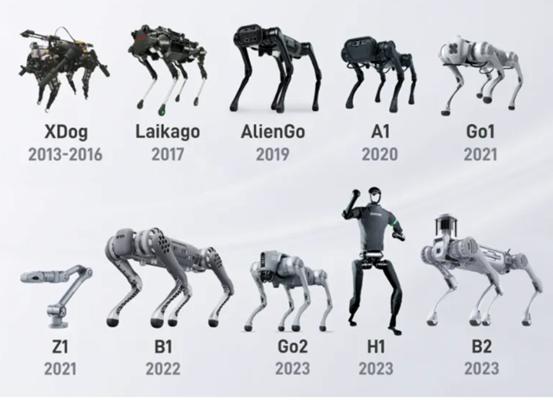

2025年6月,宇树科技C轮估值从7亿飙升至120亿元,成为中国机器人行业的估值神话。但这场资本豪赌背后,是商业化尚未完成三分之一、老股东逼宫IPO的现实。它的人形机器人估值是特斯拉Optimus的3倍,交付能力却尚在早期。波士顿动力用了20年走出实验室,宇树仅用4年,却被资本催促在寒冬中兑现AI红利。当“科研样机”被包装成“产业先锋”,当B端七成订单仍依赖高校时,这只独角兽真的准备好了吗?它是出海希望,还是泡沫样板?

估值泡沫

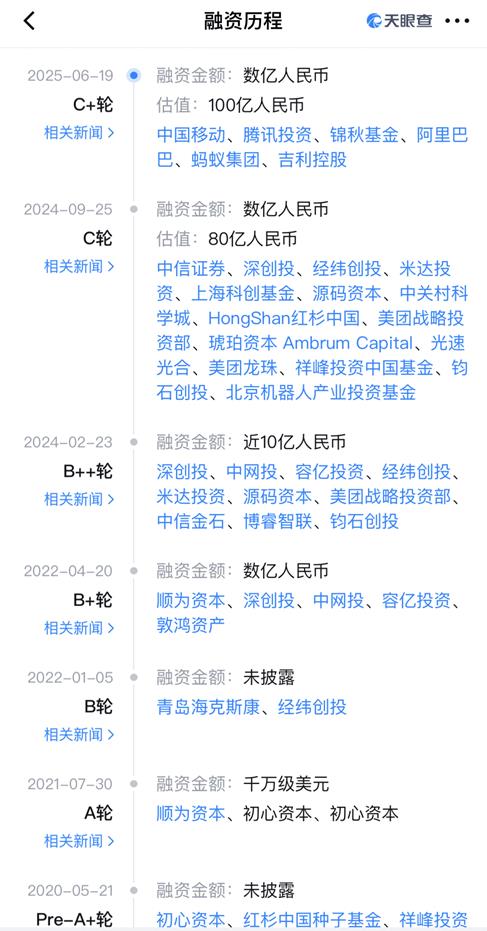

在资本热潮与技术现实的夹缝中,宇树科技的IPO被“催着IPO”,股东们想其必须在2025年内实现上市,否则老股东有权选择回购股份或对估值进行下调。

这条红线,几乎压缩了所有战略选择空间。

更具冲击力的是估值模型的错位。本应按照A股普遍80倍市盈率计算,宇树当前合理估值约为56亿元,但实际却被资本推高至120亿元,透支了至少五年的成长预期。

而其竞争对手智元机器人,刚以150亿元估值完成新一轮融资,旗下仓储机器人已在京东亚洲一号仓落地,形成明显的To B能力压制。相比之下,宇树的商业化推进仍停留在早期阶段。

一级市场的估值膨胀,本质上是一场赛道情绪的非理性狂热。某投资经理曾坦言:“我们知道宇树商业化慢,但机器人是少有的结构性风口,不抢就落后。”

这种羊群式投资推动2023年国内机器人融资额同比激增240%,而同期行业出货量仅增长35%,资金汹涌但技术兑现迟缓,反而加剧了市场焦虑。

而组织能力的下滑正加速反噬。宇树核心研发团队已有约15%的骨干在半年内跳槽至阿里、字节等大厂,主要原因是后者开出双倍薪资。这种关键人才的流失正在削弱其技术推进能力,也削薄其讲述未来的资本故事。

资本的期待也正从一级市场延伸至二级市场。某券商分析师指出,若以特斯拉Optimus为估值参照,宇树要撑起120亿市值,需在2027年实现15亿元营收,年均复合增长率需超80%。

然而现实是,其70%以上营收来自高校科研采购,缺乏稳定现金流。

主打产品G1人形机器人被包装为“量产”标志,实则月产能不足百台,远低于招股书宣称的“年产5000台”。

2023年财报也印证了收入结构的失衡。宇树70%的营收来自售价50万元以上的四足机器人,主要面向科研用途。面向C端的消费级产品也表现疲软——售价2.9万元的机器人中,超六成被闲置当玩具,转售率高达45%。To B与To C“两头失灵”,让其毛利率自2022年的58%跌至42%,显著低于承诺的60%。

更大的风险,在于其To B战略正在遭遇现实挑战。宇树曾将超半数研发资源押注在电力巡检机器人上,试图借助国家电网订单完成规模化突破。但智元已借京东大单实现成本下降40%,而宇树坚持“自研电机”反而拖累产品适应性——一位北方电网客户反馈,其机器人在零下20度环境下故障率达25%,明显高于采用第三方方案的竞品。

在这样的商业基础上,宇树的故事仍在不断“升维”——其商业计划书宣称2030年全球人形机器人市场规模将达万亿元,但并未明确市场边界,也缺乏对特斯拉、小米等对手的系统分析。

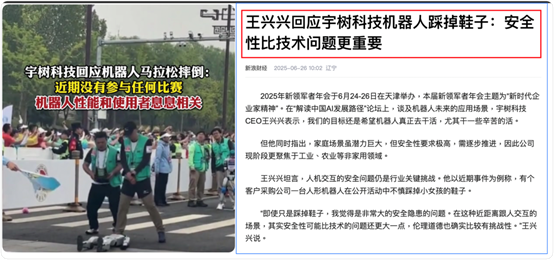

所谓的技术突破亦值得商榷。其宣称2023年已实现“复杂地形导航”,但实测中仍需大量人工干预。某科技博主发布的视频中,其机器狗在楼梯转角连续撞墙,播放量突破300万。此类“半成熟产品”仍被包装为“国产替代”,而市场与资本却集体选择性忽视技术短板。

在估值与技术错配的背后,是一套熟悉的资本叙事手法。某FA评价称:“现在融资拼的不是项目,而是叙事。背景亮眼、专利够多,大家就默认能变现。”宇树2023年专利申请量暴涨300%,但真正落地转化率不足5%,大量属于“堆量”策略,更像是估值的“财务工程”而非技术护城河。

如今的宇树,正处于估值泡沫的临界点,商业基础尚未夯实,技术路径仍未打通,能否真正支撑资本叙事的高度,正在成为一道悬而未决的考题。

跨界成本

制造业在智能化浪潮中集体焦虑,宇树却借此完成了一次“产业搭便车”式的跃迁。

吉利将宁波工厂65%的闲置产能改造为机器人生产线,并将原为新能源车开发的银河OS系统移植至宇树平台,声称其自研运动控制算法可降低20%能耗,实则是将整车领域过剩的技术与产能以最低边际成本外包给机器人赛道。

但这场看似双赢的技术迁移,正在暴露出跨界融合的隐性成本——例如四足机器人中高达60%的零部件与吉利电车通用,在压缩成本的同时也牺牲了结构刚性与场景适配能力,导致某油企采购的十台巡检机在输油斜坡连续打滑,最终跌落废弃。

吉利春晓工厂每分钟一台的下线效率成了资本热炒的样板,但对B端客户而言,流水线并不能替代定制化。国家电网某技术负责人曾指出,宇树巡检机在平地表现优异,但一旦进入45度以上的倾斜地形,其借用汽车悬挂系统简化后的姿态控制算法便失效,无法稳定支撑四足结构。

在算法迁移上,宇树也试图沿用汽车行业的“控制-感知-执行”路径,但现实环境复杂度远高于车载系统:一位接近项目组的人士透露,去年电网批量采购的100台机器人中有约30台因无法识别新型绝缘子型号被迫返厂,而算法工程师在补丁中甚至需要手动标注数千张场景图像以适配单一场景。

而为了上市前完成产能目标,宇树并未构建平行备份供应网络,反而进一步绑定汽车厂资源,造成柔性制造能力下降。

算力与算法间的剪刀差也在加剧成本不对等。虽然宇树宣称其AI训练成本相比2022年下降30%,但G1人形机器人项目的单模型训练仍需消耗相当于200张A100显卡的GPU时长,杭州研发中心一位工程师透露,仅运动控制部分在2024年上半年就花费超3800万元云资源。训练算力成本居高不下,性能表现却未达到预期:在与波士顿动力Atlas进行对比测试中,G1稳定性仅为其60%,在复杂地形上出现连续摔倒的现象,部分视频片段在社交媒体播放超百万次,引发用户对其技术成熟度的质疑。

市场反馈的冷热交替进一步放大了战略摇摆的风险。GoogleX实验室在2023年底的一次试点采购,为宇树带来国际声誉加持,但几乎同期,德国某动物园的订单却因机器狗“惊扰红鹤群”被叫停,理由是避障算法识别宠物、儿童等动态小目标的能力不足。另一场舆情风波则源于“踩鞋事件”——宇树在公开避障演示中三次踩中儿童鞋,显示出其视觉算法中对非刚性障碍物识别存在漏洞,而该功能恰恰是其主推家庭机器人项目的基础功能之一。

面对多线作战的诱惑,宇树在场景选择上显得极度贪婪。其B端客户从国家电网、港口集团、矿区企业到主题公园、地铁站务不一而足,C端布局则同时包括陪伴机器人、家用安防机器人、老年护理机器人、儿童教育辅助机器人等八大方向。

看似全面开花的背后,是研发与资源的高度稀释。某医学院采购的一批“医疗协作机器人”本被定位为输液辅助设备,研发投入高达2亿元,却因迟迟未能通过三类医疗器械注册认证,只能以“实验教学设备”名义低价出售至医学院,实际回收不足原始成本的15%。

商业化结构也在反馈这种策略失衡:2024年上半年,宇树工业客户的复购率仅为40%,远低于行业平均65%,而C端客户的二次交互活跃度更是低于10%。

有投资机构在调研中直言:“一个企业不能靠一台机器人同时满足国家电网的抗高压绝缘任务与小朋友的早教陪玩需求。”当产业博弈裹挟着技术迁移进入决策核心,宇树面临的不只是性能和算法的瓶颈,更是“到底要服务谁”的根本性战略问题。

科研虚热与消费泡沫

宇树的商业结构正逐步滑向失衡边缘:2023年财报显示,其总营收中有高达70%来自高校与科研机构的实验室采购,主力产品为单价超过50万元的四足机器人,多数作为“科研教具”陈列于AI实验室,而非真实场景应用。

与此同时,面向C端的2.9万元消费级产品却有60%被买家闲置在客厅角落,仅作“科技玩具”拍照打卡,转手平台上转售率高达45%。这种“B端虚热、C端泡沫”的二元结构直接导致毛利率从2022年的58%跌落至2023年的42%,大幅低于其招股书中“保持60%毛利率”的原定承诺,也将其盈利模型暴露在不可控的风险之下。

以科研市场为支柱的收入表象,掩盖的是对政策红利的高度依赖与产品适配度不足的真实短板。某985高校AI实验室负责人披露,其采购的3台宇树机器狗中,2台因运动控制精度不达标被直接闲置,年均使用时间不超过20小时,但这笔价值150万元的订单仍被归入宇树财报的“稳定营收”。

而据公开数据,2023年教育部“智能+教育”专项补贴贡献了宇树全年35%的销售增量,占其年营收的近1/3,但随着政策趋紧,该类非市场化采购已在2024年出现收缩迹象。科研支出边际递减,市场驱动迟迟未起,这套以“教育经费反哺To B营收”的逻辑,正在迅速失去弹性空间。

C端的泡沫化更为严重。闲鱼平台数据显示,宇树Go1机器狗二手均价跌破8000元,较首发价格缩水超过72%,贬值速度堪比中低端手机。

某知名MCN机构曾一次性采购20台用于短视频拍摄,三个月后因“动作模式重复、缺乏情绪反馈”集体退货,后续转卖未收回一半成本。更具破坏性的是售后压力——宇树2023年消费级机器人返修率高达28%,是B端产品的近三倍,不仅严重侵蚀利润,还占用了本就紧张的技术支持资源。

长期看,C端低复购、重售后、高折价的特征,将持续消耗品牌势能,逐步压缩其在消费者心中的科技价值感。

企业资源配置上的错位正在加剧商业模式的内伤。在研发投入结构中,宇树将超50%预算倾斜于To B市场下的电力巡检机器人,试图抢占国家电网等大客户的长期订单,但由于缺乏标准化场景与规模化配套,单台成本始终维持在较高区间;而其竞争对手智元机器人则依托京东物流订单,快速实现规模复制与单台成本下降40%的突破,成功建立起量产优势。

技术落地难也正在稀释其“未来叙事”的资本含金量。原计划2023年量产的G1人形机器人在“复杂地形导航”功能上表现不堪:某养老院的公开演示中,G1无法识别透明玻璃门,连续3次撞击场地设施;在山地电力测试中,其控制系统在碎石坡地遇阻即刻停机,直接导致国家电网将原定采购规模从500台砍半,并额外追加280万元算法定制费用,反向拖累了研发进度和利润空间。

对比特斯拉90%研发聚焦工业场景的“单点突破”策略,宇树的“撒胡椒面”式路径显得盲目且急迫。

当资本市场开始追问“产品是否真正落地”时,宇树那份宣称“2030年机器人市场将达万亿规模”的BP开始显得空洞。

报告中既未明确市场边界,也未充分讨论特斯拉、小米等跨界巨头的潜在冲击,更缺乏对真实客户痛点的解决能力。

这些技术瑕疵在早期资本簇拥下或许可以被包装为“成长中的bug”,但在公开市场面前,它们终将演变为估值的绊脚石。

摘自爆财局

| 上一篇 | 下一篇 |

|---|---|

| 张磊破法执|巨潮 | 没有上一篇 |